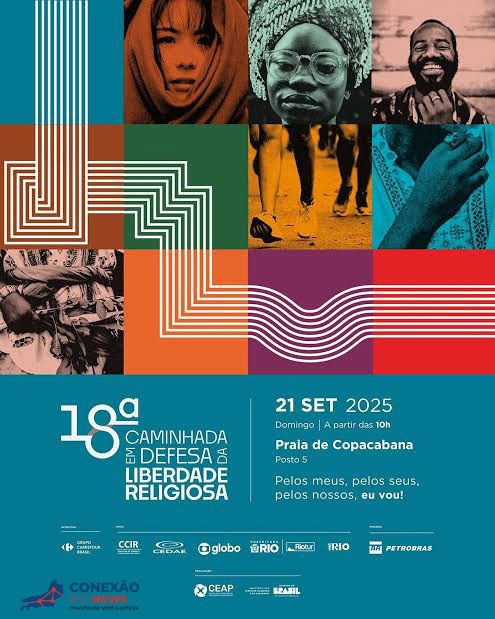

Rio de Janeiro — O sol de setembro iluminou a orla de Copacabana, mas não apenas com luz: iluminou também um ideal. Milhares de pessoas, vindas de diferentes tradições de fé — do candomblé ao catolicismo, do espiritismo ao protestantismo, do islamismo às religiões de matriz indígena — se uniram na 18ª Caminhada em Defesa da Liberdade Religiosa.

Não havia ali uma fé contra outra, mas todas contra um inimigo comum: a intolerância.

Uma procissão da diversidade

O calçadão transformou-se em passarela de cores, tambores, terços, corais e atabaques. Símbolos que, em outros contextos, poderiam representar fronteiras, ali se tornaram pontes.

A cena tinha algo de raro: a coexistência em movimento. Crianças de branco, pais de santo, freiras, pastores e rabinos caminhavam lado a lado. Não se tratava de um evento litúrgico, mas de uma liturgia civil — a liturgia da convivência.

A urgência de dizer o óbvio

No Brasil, um país que se orgulha de ser plural, ainda é preciso reafirmar o direito elementar de crer, não crer ou crer de forma diferente. A cada templo incendiado, terreiro atacado, ou fiel hostilizado, fica claro que a liberdade religiosa não é um direito consolidado, mas uma luta permanente.

A caminhada, portanto, não foi apenas celebração: foi denúncia. Foi a lembrança de que o ódio ainda encontra espaço, muitas vezes travestido de moralidade ou de discurso político.

Fé como resistência democrática

Ao erguer cartazes e entoar cânticos pela paz, os participantes também defenderam a própria democracia. Afinal, não existe democracia onde há perseguição religiosa. Onde há medo de rezar, dançar, cantar ou se reunir, o que existe é silêncio imposto.

A caminhada reafirma a liberdade como patrimônio coletivo. E lembra que a fé, quando usada para unir, é força revolucionária: combate preconceito, desarma violências e resgata a humanidade.

Reflexão: o que aprendemos ao caminhar juntos

O ato deste ano mostrou que a liberdade religiosa não é bandeira de uma religião, mas de todas. É, antes de tudo, a defesa do direito à diferença.

No fundo, a caminhada ensina algo além da religião: ensina que conviver é mais revolucionário do que converter. Que respeitar é mais poderoso do que disputar. Que a paz, quando compartilhada, vale mais do que qualquer vitória isolada.

Caminhada das fés: quando os símbolos se abraçam

A cada passo dado na orla de Copacabana, era possível enxergar como o Brasil cabe inteiro quando há respeito. Os atabaques do candomblé e da umbanda marcavam o ritmo da caminhada, lembrando a ancestralidade africana que resiste à perseguição. Ao lado deles, crucifixos e terços católicos eram erguidos em orações silenciosas, reafirmando que o cristianismo também defende a dignidade humana.

Pastores e fiéis evangélicos entoavam cânticos de louvor, alguns de mãos dadas com adeptos de religiões afro-brasileiras — gesto simbólico que contestava séculos de intolerância. Rabinos levavam a palavra da tradição judaica, reforçando a memória de um povo que também conhece as marcas da perseguição. O islamismo esteve presente com representantes que, em seus trajes característicos, lembravam que a fé muçulmana, tantas vezes estigmatizada, também faz parte do mosaico brasileiro.

E ainda havia os espíritas, com mensagens de fraternidade, e praticantes de tradições indígenas, que trouxeram rezas, grafismos e cantos ancestrais para afirmar que espiritualidade também é cuidar da terra.

A espiritualidade como linguagem comum

Se cada símbolo religioso costuma carregar diferenças, naquela tarde eles se tornaram uma só linguagem: a da convivência. O batuque dialogava com o coral, o cântico se unia à reza, o silêncio meditativo se misturava às palmas.

Era como se cada fé dissesse ao país: “a minha liberdade só é plena se a do outro também existir”.

Reflexão final

A 18ª Caminhada deixou claro que a defesa da liberdade religiosa não é bandeira de um credo específico, mas uma causa comum. Quando um terreiro é atacado, é toda a democracia que é ferida. Quando um fiel é humilhado por sua fé, é o direito de todos que sofre.

Por isso, cada símbolo religioso visto em Copacabana não estava ali apenas para representar uma tradição, mas para reafirmar um pacto coletivo: nenhum templo a menos, nenhuma fé a menos, nenhum direito a menos.